Le domaine

Le vignoble est réparti en 2 îlots, autour de la Bastide de Fave d’une part, et au-dessus de la chapelle du Prieuré Notre-Dame d’autre part.

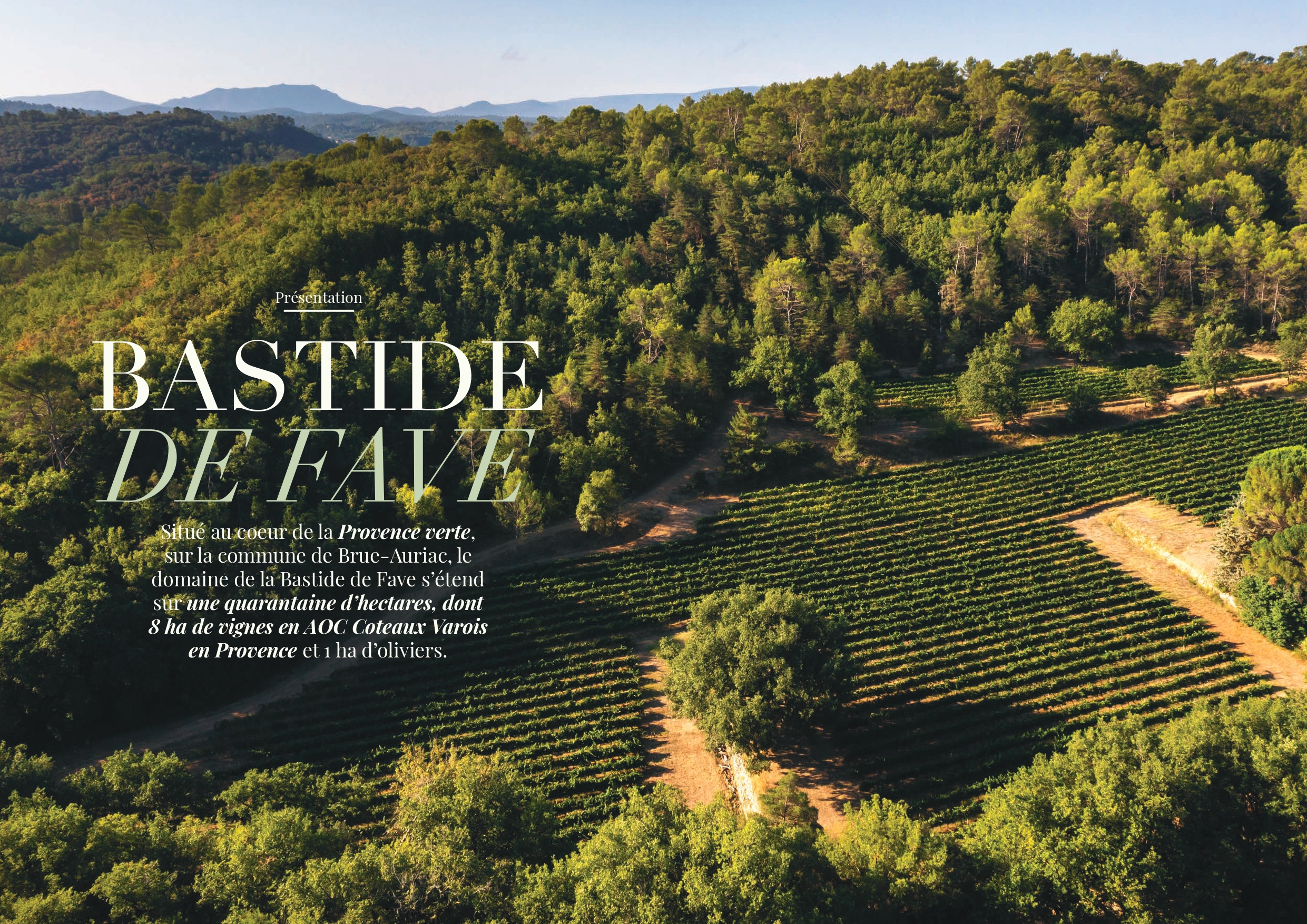

Le vignoble autour de la Bastide

3 hectares de Syrah, Rolle et Cinsault établis autour de la Bastide de Fave sur des coteaux en terrasses exposés à l’est. Ce site, protégé par un cirque de collines culminants à 360 mètres d’altitude, offre des sols argilo-calcaires issus d’un sous-sol de calcaires à dolomies. Idéalement exposées et à l’abri du vent dominant, le mistral, ces parcelles connaissent une maturation tardive, avec de fortes amplitudes thermiques, permettant d’atteindre un optimum de maturité phénolique pour les vins rouges, et de conserver une belle fraicheur pour les vins blancs.

Le vignoble de Notre Dame

5 hectares de Syrah, Grenache et Cinsault établis au-dessus de la chapelle du Prieuré Notre Dame, à proximité du village de Brue-Auriac, sur des coteaux exposés au Nord-Ouest à 300 mètres d’altitude. Les parcelles sont implantées sur un sous-sol de calcaires lacustres à travertins jaunes qui assure un parfait drainage des parcelles. Ces parcelles, plus précoces que celles de la bastide, permettent d’atteindre rapidement une maturité aromatique optimale pour l’élaboration des vins rosés du domaine.

Un vignoble en développement

Une campagne de nouvelles plantations est en cours, qui devrait permettre, à terme, de doubler la capacité de production du Domaine.

Coteaux Varois en Provence :

Une AOC « boutique » au coeur de la Provence

- La plus petite des 3 AOC composant l’Appellation Provence.

- Plus de la moitié de la surface en Bio ou HVE.

- Des reliefs marqués (Ste-Baume > 1,000m).

- Un vignoble en altitude.

- Une unité de terroir avec un climat continental et un sol argilo-calcaire.

Mais la Bastide de Fave c'est aussi...

Une oliveraie

En conversion bio également, cultivées selon les principes de l’agroécologie, les olives, principalement les variétés Aglandau et Bouteillan, sont récoltées à la main et donnent une huile au fruité intense et au caractère affirmé.

Des chambres d'hôtes

Dans un écrin de verdure, la Bastide de Fave offre 3 belles chambres doubles. Profitez de la grande piscine et ressourcez-vous dans ce paysage de vignes, forêts et oliviers… un petit coin de paradis pour les amoureux de calme et de nature.

L'oliveraie de la Bastide de Fave

L’oliveraie de la Bastide de Fave s’étend sur un peu plus de 1 hectare et comporte des variétés typiques de Provence, avec principalement les variétés Aglandau et Bouteillan.

Les oliviers sont cultivés sans utilisation d’herbicides ou de produits de synthèse afin de produire l’huile la plus naturelle possible.

Les olives sont récoltées à la main au mois de novembre alors qu’elles ont commencé à changer de couleur. Ceci nous permet d’obtenir une huile à la fois équilibrée et complexe, très fruitée et avec beaucoup de caractère.